2024/1/20 23:44:00入库520人气

清朝,作为中国历史上最后一个封建王朝,其疆域历经了从初创到鼎盛再到收缩的过程。直隶,作为清朝行政区划中的重要组成部分,其变迁尤为值得关注。

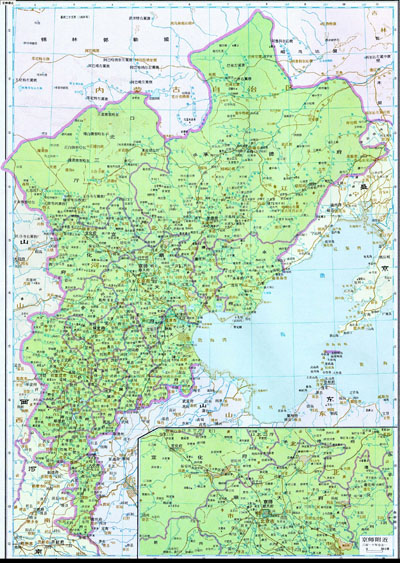

清朝初立时(1644年),直隶的范围大致包括今北京、天津、河北以及河南、山东的一部分地区,是京畿重地,直接隶属中央政府管辖,故称“直隶”,具有极其重要的政治地位。当时的直隶总督,权柄甚重,不仅负责地方行政,还对维护京畿安全负有重大责任。

随着清朝版图的进一步拓展和行政区域的调整,直隶的辖境也有所变化。尤其是在雍正二年(1724年),清政府将原属直隶省的山东、河南两省的部分地区划出,使得直隶的疆域相对固定下来,主要涵盖了现今北京市、天津市及河北省全境。

在晚清时期,虽然面临内忧外患,但直隶作为京津屏障的战略地位始终未变。直到清朝灭亡,中华民国成立后,直隶于1928年改为河北省,但其在中国历史地理格局中的核心位置依旧显著。

总体来说,清朝时期的直隶,无论是在行政管理还是在疆域变迁上,都体现了该时代政治中心与地方关系的演变,以及国家疆域整合与治理能力的提升。